THE CANYON IN CRITICAL MASS

Lembah Luas Massa Kritis

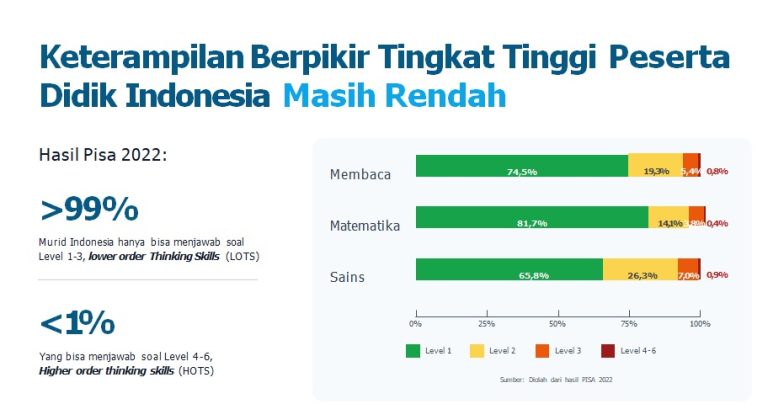

Grafik di atas adalah hasil PISA—tes internasional paling kredibel untuk mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun. Hasil Indonesia tahun 2022 nyaris identik dengan 20 tahun terakhir. Stagnan. Membisu. Dan menggambarkan jurang yang sangat dalam.

Hanya 0,5% siswa SMP Indonesia yang mencapai kompetensi global. Setengah persen.

Angka ini relatif tidak berubah ketika mereka dewasa. Pada skala nasional, berarti hanya sekitar 0,5% penduduk Indonesia yang kompeten secara global dalam hal pengetahuan. Jika digabung dengan karakter, saya perkirakan yang benar-benar unggul secara menyeluruh hanya 0,1%.

Apa artinya? Kita jauh mencapai massa kritis. Padahal, sebuah bangsa membutuhkan minimal 15–20% penduduk yang kompeten dan berkarakter untuk menembus orbit negara maju. Negara-negara yang berhasil selalu memiliki kelompok ini sebagai mesin penggerak kemajuan.

Sebagai perbandingan, di Korea Selatan sekitar 60% siswa SMP berada pada Level 4–6 PISA untuk membaca, matematika, dan sains. Ketika mereka dewasa, proporsi yang melewati critical mass threshold 15–20% itu terpenuhi dengan mudah. Maka tidak heran Korea melesat.

Lalu dari mana memulai memperbaikinya?

Jawabannya sederhana namun fundamental: membaca. Akar segala penguasaan ilmu adalah membaca.

Dan membaca butuh bahan bacaan fisik.

Harus ada buku. Harus ada tempat yang menyediakan buku. Harus ada ekosistem yang memudahkan buku beredar di rumah dan sekolah. Bukan online. Bukan digital. Bukan PDF.

Cetak.

Kita belum pernah betul-betul hidup dalam budaya printing knowledge, tetapi sudah ingin beralih ke digital knowledge. Akibatnya, bukan hanya kita tidak menguasai dunia digital—kita bahkan kehilangan pijakan dasar di dunia cetak. Two steps behind.

Ada kekeliruan serius ketika orang dewasa berharap anak-anak membaca bahan digital, sementara mereka sendiri menghabiskan waktu digital untuk gosip, hiburan ringan, dan media sosial. Digital library bukan solusi bila budaya bacanya belum ada. Tanpa budaya, digital hanya membuat distraksi menjadi lebih cepat, lebih dalam, dan lebih mahal. Sebuah false hope.

Hampir dua dekade lalu, Juli 2007, dalam tulisan saya di The Jakarta Post berjudul “ Our Education in the Internet Era,” saya sudah menegaskan bahwa Indonesia harus segera dan akselerasi dalam membangun budaya membaca berbasis printing knowledge, bila tidak akan tertinggal.

Negara-negara maju melakukan hal yang sama: mereka kuat di dunia cetak sebelum melompat ke dunia digital. Infrastruktur budaya dan literasi harus kokoh sebelum teknologi mengambil alih.

Namun kenyataannya, kita malah terseret pada hiruk pikuk politik, demokrasi prosedural, dan siklus pemilu tanpa akhir. Sementara fondasi paling esensial sebuah bangsa—membaca, ilmu, dan karakter—justru terabaikan.

Seperti kata Alvin Toffler, “The illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”

Namun bagaimana mungkin kita bisa belajar, bila membaca dengan baik saja belum mampu kita kuasai?

Indonesia tidak akan maju bila fondasinya rapuh. Solusinya bukan rumit. Bukan mistis. Bukan retorika.

Kita hanya perlu kembali ke dasar: pengetahuan, yang dimulai dari membaca. Dan membaca hanya tumbuh bila buku tersedia untuk seluruh siswa Indonesia.

Bukan hanya buku pelajaran. Bukan digital.

Buku cetak yang hadir di rumah, di sekolah, dan dalam keseharian mereka.

Di sanalah titik nol Indonesia menuju negara maju dimulai. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan lain.

[Elwin Tobing, Profesor Ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS. Pendiri dan penggerak Gerakan Literacy for the Future (LIFT), sebuah inisiatif untuk mentransformasi literasi dan karakter anak-anak Indonesia. Salah satu misi utama LIFT adalah mendistribusikan bahan bacaan populer di bidang sains dan character building melalui buku seri “Misteri Luki dan Fani” kepada para siswa di seluruh Indonesia.]